从分子育种的标记开发,到物种群体的遗传分化,随着高通量测序技术的发展,基于高通量的的分子标记开发已经取得了重大进展。但是对于一些基因组较大的物种来说,基于高通量的群体分子标记开发显得尤为可“贵”。

近年来越来越多的物种基因组被破译,但是仍存在超大、超复杂的基因组未公布的物种。

百迈客技术SLAF-seq(Specific-Locus Fragment Sequencing)是百迈客一套简化基因组测序技术,利用生物信息学寻找最合适的酶对基因组进行酶切,结合一定大小的插入片段文库,经高通量测序在全基因组范围内快速鉴定高准确性的变异标记(SNP)信息,进行群体进化、遗传图谱构建及QTL定位、性状关联等分析,广泛应用于功能基因定位、分子育种和种质资源鉴定等领域。

与传统技术相比,SLAF-seq不受参考基因组限制,具有酶切方案灵活、避开重复序列、简化复杂基因组等特点,且开发的SNP分子标记性价比高、稳定性好,在基因组中分布均匀,可满足大样本量的分析需求。

本篇推文中小编为大家介绍3个SLAF-seq在大基因组物种的应用场景,这些文章包含了群体进化研究、分子标记开发等研究,为大基因组物种(有参or无参)提供了参考。

蕨类植物孢子强扩散能力下生态适应塑造的遗传分析格局

在今年3月份发表在Molecular Ecology(IF = 6.185)上的题为“Ecological adaptation shaped the genetic structure of homoploid ferns against strong dispersal capacity”的研究中,中国科学院植物植物研究所张宪春研究组利用SLAF-seq对中华蹄盖蕨复合群Athyrium sinense complex进行简化基因组测序,获取全基因组范围内有代表性的SNP变异位点,对其群体遗传结构进行分析,揭示了蕨类植物孢子强扩散能力下生态适应塑造的遗传分化格局。

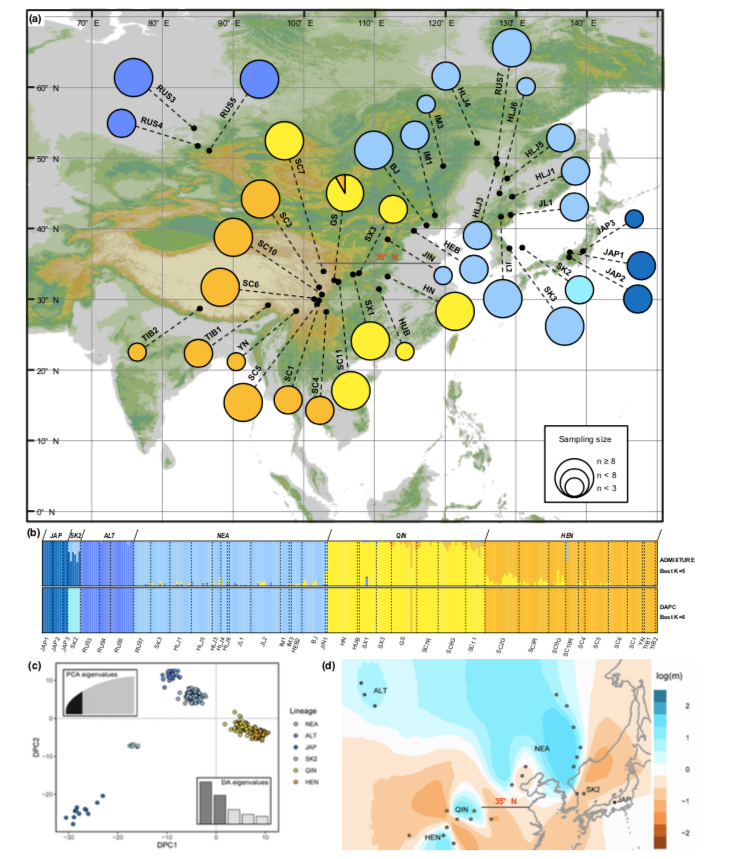

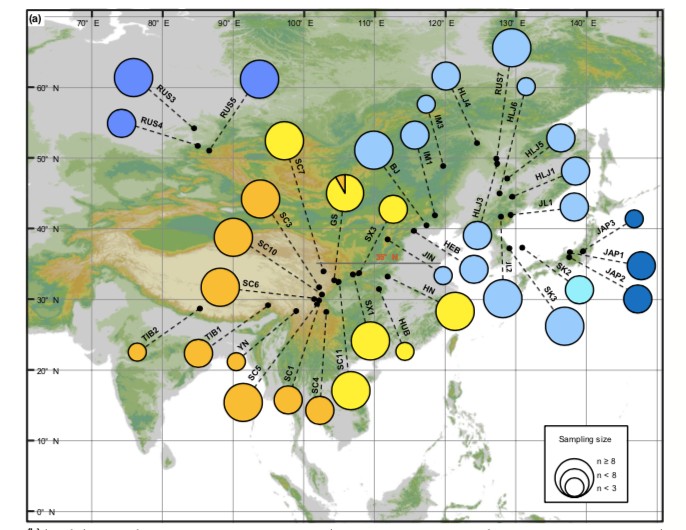

对包括地理距离、环境、气候历史和外部传播在内的潜在驱动因素分析发现,该复合群以东亚35°N(即秦-巴山脉以北)为分界线,南北群体在遗传、形态和生态水平上存在明显差异。群体历史动态和分布区模拟分析表明,由于第四纪气候的变化,导致了该类群能够从亚洲东北部向西南部迁移并定居于新的生境。此外,除了生态适应性外,该研究还发现林冠郁闭度、风向以及生境连续性都可能限制基因流的影响。这些结果为蕨类植物时空演化模式的研究提供了新的思路,强调了生境异质性在驱动遗传分化对强扩散能力的影响。

图1?中华蹄盖蕨复合群的南北遗传分化模式

中间偃麦草和十倍体长穗偃麦草2St和3St染色体的FISH核型构建及特异分子标记开发

同样是3月份发表在BMC Plant Biology(IF = 4.215)上的题为“Molecular cytogenetics and development of St-chromosome-specific molecular markers of novel stripe rust resistant wheat–Thinopyrum intermedium and wheat–Thinopyrum ponticum substitution lines”的研究中,西北农林科技大学吉万全团队以小麦-中间偃麦草和小麦-十倍体长穗偃麦草为亲本材料,创制了6个小麦-偃麦草二体异代换系(DSLs),均高抗小麦条锈病,可作为小麦抗病育种的桥梁材料。基于分子细胞遗传学鉴定结果,从部分St染色体进行比较分析,明确了6个材料的染色体构成情况;针对外源染色体的FISH核型进行比较,发现十倍体长穗偃麦草携带了可稳定遗传的St组染色体。

基于SLAF-seq技术,开发了两个2号染色体特异性标记(PTH-005和PTH-013)和两个3号染色体特异性标记(PTH-113和PTH-135),进一步验证表明,新开发的标记可用于普通小麦背景中St染色体的高效鉴定,具有应用价值。

图2?农艺性状及条锈病抗性评价

中国大鲵印证了神秘隐蔽物种的灭绝

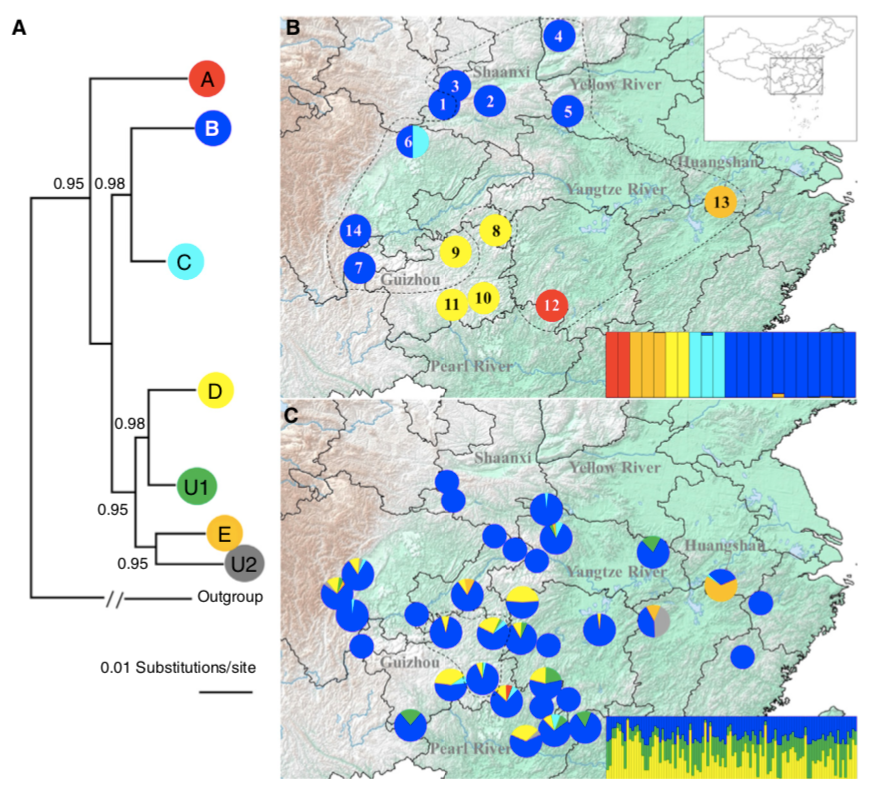

此外,2018年发表在Current Biology(IF = 10.814)的中国大鲵研究中,研究人员收集了70个野生地采集的1034个个体,通过SLAF-seq对中国大鲵的分类进行研究。基于23,159个SNPs位点和mtDNA的野生采集个体的遗传多样性分析显示:中国大鲵至少具有5个明显的分群(图3)。此外还有一些未被鉴定的种(图3:U1,U2)。谱系A-E,在4.71-10.25Mya间开始分化,并与河流排水相关。基于农场育种的中国大鲵个体的mtDNA和微卫星序列的遗传多样性分析显示其具有广泛的遗传混合,特别是,渐渗种类B来自陕西黄河流域。通过农业混种导致了分化于四百万年前的中国大鲵发生了杂交,这种杂交方式不足为奇,另有研究报道过在日本本土,中国大鲵的引种和日本大鲵发生了杂交。

分子分析揭示了被低估的物种多样性,特别是在两栖动物中。这暗示了仍然有很多物种由于缺少形态分化,未被鉴定识别,甚至包括那些看似像中国大鲵的物种。由于分类的不确定性,可能妨碍物种的有效保护。本研究结果表明:中国大鲵及其它高级濒危物种的现存保护策略亟需更新,建议对所有受威胁的分类群进行群体遗传学研究,特别是那些归为当前或未来育种保护计划中的类群。

图3?野生型和饲养型中国大鲵的mtDNA的单倍型分化与群体结构分析

以上研究不难看出,SLAF-seq技术无论在有参考基因组还是无参考基因组物种中,均可以帮助我们低成本、高性价比地开发全基因组范围内的分子标记,尤其在大基因组物种中,更加略胜一筹~如您有较大基因组物种的群体研究需求,欢迎点击下方按钮与我们联系~我们将免费为您设计文章思路方案。

京公网安备 11011302003368号

京公网安备 11011302003368号